vínculos da

mente

Se partilhas um pensamento, ele pode assustar ou talvez apaziguar, dependendo de como parecerá inofensivo ou alarmante, dócil ou perigoso, razoável, patológico. Mas se não partilhas um pensamento, ele não tem categoria — é secreto, inédito: como todas as coisas que atuam discretamente no mundo e o transformam sem chegar a fazer-se texto.

1-+--

pelos de gato

dedos

no elétrico

um saco de amendoins

conversas com médico (1/4)

manípulo

patologia de um beijo (1/2)

carta

-+-2-

interesse

matéria prima

gestão de um recurso

" tony "

metacarpo

tourette

conversas com médico (2/4)

troco

provocação

-3+-

transgressão

quero contar-te uma coisa

manifesto da anatomia

categorias do destino

conversas com médico (3/4)

verniz

tempo, contratempo

tarde

4-+--

aroma

impressão cutânea

olhos azuis

sucesso e trauma

corte de cabelo

cantilena

nota de suicídio

logística do sentimento

bengala

-+5-

comunicação

no comboio

a mão e a caneca

prima privacidade

conversas com médico (4/4)

sustentabilidade

dois pombos

cinema mudo

-6+-

terça feira (obs.-compulsivo)

crepúsculo de um cão

um sonho

confidências

proto-ulysses

morada

nota de rodapé

-7--

coleção

olá, adeus

recorte

parapeito

gramática

perimetria

cálculo horário

prateleira

-+-8

confissão ficcional

vitrine

Equus - 3º Acto

corrida

velocidades da articulação

obediência

mensagem do caranguejo

...

info

pelos de gato

Repara neste pormenor: a sépia na pele não passa a ser pele. Está lá, à superfície, mas não lhe pertence. Só os olhos se deixam enganar se fazes traços na cara e aquilo parece bigodes de gato. Dupla ilusão, no fundo: a de que são bigodes de gato, como nos gatos — e de que, como nos gatos, não estão meramente colados à pele.

E algo mais se poderia dizer sobre este e outros problemas de detalhe — por exemplo, a quantidade exata de pelos que um gato tem no bigode, isto se acaso uma criança soubesse, se lho perguntassem. A mãe não o sabe nem perguntou; fez três em cada lado, decidiu, e os olhos viram e pensaram: gato. Verdade seja dita, quando ela disse que eles seriam gatos no carnaval, é certo que não lhe estava a prometer realismo – nem sequer realidade. Aliás, seria impossível que ao primeiro risco ficasse uns bigodes exatos: isso seria prodígio, e ela nem sequer é artista. O que talvez seja uma certa negligência por parte de quem não é capaz: dizer que é. E a sua qualidade de observar é provavelmente tão má quanto a de desenhar, pelo que ela olhou e pronto, ficou satisfeita.

Ou talvez tenha havido aqui um mal-entendido. Certamente foi isso: ela já no início tinha planeado uma ilusão simples, nada mais. Ele é que acreditou na busca do exato: um de muitos bigodes verosímeis que poderiam ter sido: mais impressionantes, acima, abaixo, maiores, finos, ásperos, esbeltos, pobres, comuns, fugidios, muitos, poucos. «Desculpem» disse ele para todos esses gatos do outro lado do espelho, «afinal não procurávamos por vocês».

É compreensível que a mãe tivesse pressa. Aliás, mesmo que não tivesse, o rapaz já esperava por isto. De certo modo, a cada momento não podemos experimentar todas as hipóteses, nem sequer muitas. A desejada perfeição estaria numa tentativa mais além, mais rebuscada: mas a que escolhemos é mais primeira, precoce, imediata. Não por ser exatamente aquela que buscávamos, mas por ser a que se possibilitou. A mãe poderia de facto ter feito mil experiências na sua pele até encontrar os traços que lhe lembrariam mais claramente as feições de um gato. Mas a ilusão genérica, bastante tosca e simplificada, foi o que lhe bastou. No fundo não sabemos sequer o que é isso de perfeição. Não podemos ter na mente a casa perfeita, a pessoa perfeita ou o poema perfeito: cada um esboça-se à medida que se faz, percalço a percalço, sem definição antes do processo.

Talvez até se possa dizer que nem sequer conhecemos as coisas — as coisas que existem à nossa volta — nem o que elas são deveras, enquanto coabitam connosco todos os dias. Apenas somos hábeis para a distração logística que nos faz usá-las quando elas estão a jeito em tempo útil. Seria preciso parar para escutá-las para saber o que elas querem dizer, para as conhecer de facto. Mas a felicidade tem o seu calendário próprio, aquele prazo em que seria bom poder usar uma coisa quando é tempo de ócio, pelo que convém essa coisa já estar pronta. Algo como as brincadeiras de criança quando os preparativos bastam e a imaginação faz o resto.

A ver bem, há uma certa banalidade no amor, no apreciar as coisas como elas são: porque nos foram dadas do pé para a mão, porque não conseguiríamos nós mesmos produzir uma coisa semelhante e não temos noção de variante mais perfeita que poderia haver em vez de aquilo, naquele exato momento. Uma rua, um poente, um som, uma pessoa: amar algo é vê-lo formidável, como se no êxito da sua categoria, pelo menos face à possibilidade de poder ter sido nada ou nada a ver. Porque de resto não haveria capacidade ou sequer necessidade de naquele instante encontrar melhor. É necessária a aceitação de uma certa mediocridade, de algo mais satisfatório do que o nada e menos demorado do que o impossível, para que as coisas possam fruir-se. Caso contrário, não poderia haver agora.

O que talvez seja bom. Na falta de génio do dia a dia, algo deste banal será talvez desejável, ou até mesmo logisticamente imprescindível. Como por exemplo: um menino que se mascara com a mãe para ir ao baile: porque de facto ele não quer perder mil horas a fazer riscos; e a festa é daqui a pouco e já são horas, mais ou menos. Aliás, talvez aqueles riscos até cheguem para dar ao amigos a impressão de um "gato!" — da primeira vez, o resto é brincadeira.

E para todos os efeitos, talvez os seus amigos até gostem de quaisquer riscos que ele tenha, seja muitos ou poucos, simplesmente por ser ele que os traz — talvez, até, por eles não o terem planeado, por verem ali uns riscos que para eles são já inesperados como os de qualquer gato. Quem sabe, no fundo, se a perfeição não é um fenómeno que acontece a posteriori: quando se ama uma coisa por ir descobrindo o que ela é, em todos os seus pormenores, de modo que no fim ela já não poderia ser outra qualquer. De modo que já nada mais a poderia substituir. Ou até: de modo que ela não poderia se não chocar-nos por não ser exatamente aquilo que pensamos dela quando a amamos.

Faz isto sentido? Não sei o que pensar, pensa ele em frente ao espelho. Estou a ficar obcecado outra vez? Não importa, fica para depois...

E hoje, eu sou um gato.

dedos

A bebé dorme, ou quase. Segura a mão do adulto,

agarra, larga, toca, repousa.

Segura aquele dedo maior do que o dela.

É forte, e pesado, e doce, e deixa-se estar.

Dá para agarrar, pensa a bebé. É grande. E eu consigo,

consigo agarrar aquele dedo enorme com a minha mão.

E o dedo deixa. Não sei se estou a agarrá-lo

do modo certo, pensa ela. Mas ele não mo diz, apenas mexe também.

Aliás, eu mexo-o: ele é empurrado, não faz nada,

não faz nada contra. Não quer dizer que aprove.

Mas não se revolta.

Aprova. Ou espera pelo assunto.

Não há assunto. Só quero mexer.

É razão suficiente?

Pode ser que seja. Os meus dedos não sabem para onde,

aquele dedo grande também parece não saber.

Mas permitimos, é mútuo acidente.

Ou talvez mexer assim, mexer de acidente,

seja a definição do mexer em si.

Porque eu não sei o estado ideal para os meus dedos estarem.

Aquele dedo, pelo que parece, também não.

Há esse estado?

Talvez ele esteja só a fingir,

a mentir que não se importa. Ou eu a não saber usar.

Como se deve usar um dedo?

Não sei calcular isso...

Preciso de saber antes de mexer; mas o dedo mexe antes de eu saber.

De outro modo, como se deve usar os dedos?

Ao que parece, eu tenho estes dedos, e para saber, tenho de os usar…

Não sei mexê-los de outra maneira.

Não consigo.

Até agora, ainda ninguém me explicou.

Talvez porque eu seja bebé. Ainda é cedo.

(para a Eva)

no elétrico

Menina, esta é a estação terminal.

Assim disse o homem, talvez com simpatia: «menina» por ela não saber que é para sair, a viagem chegou ao fim. Na verdade, quando ela entrou ele não lhe perguntou se pagou o bilhete para viajar ou simplesmente para estar no elétrico, como quem está no café, independentemente do que toma. Mas enquanto o elétrico está entretido ninguém quer saber disso; só quando aquilo pára ela tem de se explicar, como se o bilhete afinal não tivesse acontecido. De facto, quando tudo funciona ninguém te pergunta porque fazes isto ou aquilo. Ninguém quer saber se olhas para a tela quando vais ao cinema, ninguém quer saber o porquê de receberes um abraço ou de uma peça de roupa que se tira. Desde que as pessoas façam o que parece fazer-se, ninguém quer saber. Mas de repente o elétrico pára —

é a estação terminal, menina, é para sair.

O homem assim diz mais uma vez, porque lá ao fundo ela talvez não tenha ouvido, e ele entretanto faz o que tem a fazer: arruma papéis, guarda dinheiro, apaga luzes. Mas enquanto ele faz aquilo ela fica; aliás, porque entretanto ele ainda faz aquilo, ela fica, tranquila, serena, continuando o destino que o bilhete comprou, mesmo que ninguém lho tivesse explicitamente para isso vendido; mesmo que para olhos outros aquilo pareça só um sentir-se sozinha, um desejo de ir para lado nenhum, de ter movimento sem mudança — coisas que se faz de vez em quando antes de se decidir parar e sair.

Talvez o homem tivesse dito menina como quem diz: você não é mãe, se o fosse estaria com pressa. Só as meninas não são ocupadas, não são como as mulheres ou este homem, que tem de ir para casa porque tem que fazer, que faz o jantar porque tem de ser e que conduz um elétrico porque tem de ser. Talvez ele nem saiba das coisas de que gosta, quando conduz um elétrico: acha só que toca na campainha quando a função o pede, só calça sapatos porque a função o pede, olha para as ruas porque a função o pede. Se ele soubesse coisas que o fazem feliz, talvez tocasse a campainha de vez em quando só por gozo, por devaneio; talvez perdesse tempo a olhar para os sapatos brilhantes enquanto os passageiros esperam. Em suma, coisas completamente a-funcionais — não têm utilidade, e é por isso que ele não as faz: é o mundo que lhe define os tempos de felicidade e ele não sabe justificar pequenos momentos sem função. E agora são horas e a menina ainda não saiu, ele fala-lhe, mas ela não ouve,

menina,

e ela insiste, não dá de si, não quer saber. Se saísse agora ainda iria tempo de não ser incomodada a sério pelo homem, ou por um seu colega, ou por um qualquer agente da autoridade: ele não iria a correr atrás dela, e a lei sozinha não se mexe, a lei não tem substância, é preciso quem a mova e isso nem sempre compensa. Talvez ela pudesse ainda acalmá-lo, dar-lhe uma justificação que ele compreenda, tenho o pé preso ou adormeci, desculpas de funções outras que as pessoas entendem, aceitam, porque entendem. Mas ela hoje não quer. Ela sabe o que está a fazer — ela sabe, sabe do que gosta, do que é in-útil, do que não é explicável, do que não precisa de explicação para justificar-se. Talvez haja aqui uma transgressão, ou talvez nem exista de todo, porque o homem caminha pesadamente em direção a ela mas ainda só vai a meio; não é que ele tenha acabado o que ia fazer: só quando chegar junto dela terá de tomar uma decisão, só aí terá a sensação de estar a perder tempo;

e todas as coisas são permitidas enquanto ninguém mais perde tempo. Na verdade, é assim que tudo funciona: enquanto ninguém mais perde o seu tempo, não há lei, não há regras, não há bem e mal: só quando um acto começa a incomodar os outros passa a estar em conflito com a demais agenda do universo. Portanto, nem sequer é certo se ela já esgotou o que tinha a fazer ali ou se ainda agora o começa. Se fosse para ele saber, ela tinha-lho dito. Mas é possível que aquilo que ela tivesse planeado ainda esteja a começar — aliás, só quem compra um bilhete para tudo menos cumprir o seu propósito sabe todas as outras coisas que se pode fruir; a lei não é aposta ou adversa a isso: nenhuma agenda pode impedir um evento que desconhece. E quanto mais o homem se aproxima menos ele sabe se vai impedir alguma coisa ou participar num instante para o qual ele foi convidado — sem saber que ações, que sons, que impulsos, que surpresas isso implica. Daí que naquele elétrico passa-se tudo o que pode acontecer num elétrico, e inicia com o ódio perplexo de um homem que se aproxima, que está perto o suficiente para abrir a boca, olhar a menina nos olhos e ver um olhar igual como quem pergunta de volta:

E agora, senhor, o que se segue?

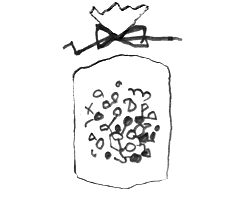

um saco de amendoins

Ele descobriu-os, olhou para eles e disse

— quero, preciso disto —

e pegou no saco, que era um, amendoins muitos.

Não que ele soubesse exatamente quantos amendoins queria: queria um tanto, como quem quer maçã e tira uma qualquer, sem ver falta de polpa medindo com maçã maior. Mas o saco estava fechado: tinha um laço tão decisivo, como quem diz "a conta está feita, isto é 1 —

1 quantidade de amendoins".

Uma quantidade exata: sem falhas, sem cantos, sem folga por onde amendoim clandestino pudesse ter entrado ou saído.

Por isso ele pegou e trouxe o saco.

Não é que ele quisesse o saco; na verdade, o saco estava lá como quem não existe; como quem testemunha uma transação, sem contudo pertencer a ela. No fundo, só se traz os amendoins assim porque não se pode fazer saco com as mãos sem deixar cair muitos, mais do que só alguns. E ele não sabe exatamente quantos quer, mas sabe que serão muitos, o suficiente. O que ele quer é fazer uma tarte, só isso:

por receita ele sabe que terá vários do que haja dentro: gotas, bagos, pós, todos muitos para dar quantia, juntos para fazer mistura, suficientes para fazer tarte.

Se a tarte no fim fica grande ou pequena, bastante ou incompleta, pouco importa. Pouco importa: desde que seja suficiente para um movimento, uma polpa entrar no estômago e ali ficar arredondadamente, confortavelmente, tornando-se parte por não mais se distinguir.

Não há talvez quantidade de coisa nenhuma: o que conta é ingredientes e mistura, e que haja mistura, e que ela seja tal que não se sabe se perdeu bago ou outro. Não há resto nesta equação, nem resto nem desperdício, se tudo o que faz parte da tarte se instala e passa a pertencer. Ainda que o saco, afinal, tenha ido para o lixo — foi para o lixo, como ingrediente que se recusa porque não fazia parte da emoção, apesar de ter sido pago e trazido como quem trouxe uma coisa só em vez de duas.

Talvez o saco seja a parte do numerário: da ideia:

como quem diz ‟amendoins” e dizê-lo é já fazer um saco que os leva a todos de lugar para o outro, sem ter de levá-los um a um. De modo que a mente tem uma lista:

e nela está um tópico:

— amendoins,

e a mente olha para o tópico e para a coisa e diz:

é um, está certo.

Por isso, nessa tarde tudo está perfeito. Há a tarte, o café, o sofá, o caderno. Ele senta-se e está feliz. Tem uma tarte pronta a comer: uma tarte bonita, redonda, completa. Uma chávena de café, cheia até ao limite de sua quantia. Um caderno de folhas para escrever, com mais ou menos páginas, sem que isso lhe cause insuficiência de assunto. O momento está completo com cada uma dessas coisas. Com cada uma.

E atrás, e ao lado, e em volta, tudo o resto completa o cenário: a poltrona, a janela, o candeeiro, o jarro; o armário com frascos e embalagens seladas, café, farinha, grãos, ervas, pétalas, lascas, bagos, pós, talos.

Na verdade, tudo o que ali está naquelas embalagens é natureza igual aos amendoins: texturas densas de uma substância, sem contorno exato, sem número decidido. No fundo, tudo aquilo são ingredientes a granel para finalidades outras, como quem está na fila para ser atendido. A pimenta talvez acabe por ser triturada, para dar uma embalagem de condimento, ou talvez misturada em minérios e líquidos que a façam ser tinta à espera do seu uso. Os botões de rosa talvez acabem por ser essência, fervida, para caber num belo frasco de aroma intenso, e talvez daí venham até a misturar-se com outras essências num perfume que não estava afinal acabado, ou cujo fim será desaparecer num tecido suave ou numa bebida exótica.

Talvez até se possa dizer que a maior parte das caixas de todo o mundo nem guarde coisa nenhuma: as embalagens sucedem-se umas às outras contendo pedaços intermédios nos vários estados do entretanto, embora as vejamos como um objeto final em si enquanto o manuseamos. Mas todos são corrente em prol de um produto longínquo que, esse sim, onde quer que surja, é uno, é raro, era o seu próprio destino. É logístico; ou talvez melhor dizendo, é existencial: não há modo de considerar todos esses estados do intermédio se não inserindo-os numa categoria, de modo que a mente possa guardá-los com a devida importância enquanto tem de arrumar essa categoria nalgum lado. O que, em termos práticos, justifica cada frasco rotulado, cada embalagem debruada a ouro, cada saco atado com a delicadeza de um laço.

Não sei o que ele pensa sobre isto. Não vou incomodá-lo agora.

Ele come: mastiga uma fatia de tarte, de mistura, de farinha, de fermento, de amendoim. Digo ‟ele” — a pessoa, porque assim parece:

vendo-o atentamente, ele é coisas várias de contorno redondo, um ajuntamento selado e bonito que faz olhar e dizer: é 1 pessoa. Mas não sei se lá dentro as partes também têm embalagem, o pâncreas, os pulmões, a clavícula. Não sei se os glóbulos têm por casa a artéria, e se para ela é valioso saber se estão todos ou falta um, para poder haver o suficiente disso entretanto, e o coração embala-os como quem leva nas mãos quando viaja. Ou talvez todas as coisas sejam verídicas embalagens umas das outras: durante o tempo que leve, com a quantia que leve, para não se perder, para poder haver entretanto, sendo elas o que seja, por quanto seja,

sejam ou não o produto final.

conversas com médico (1/4)

Mas é impossível saber isso. Eu não trato do destino. Se assim fosse, teria de aceitar as doenças como inevitáveis... Entenda: o meu trabalho é tratar do que podemos mudar. Do que podemos mudar. Se uma determinada condição lhe causa transtorno e você gostaria de mudá-la, faz sentido mudá-la. Você veio aqui com este enunciado:

uma determinada condição causa-lhe transtorno — os seus pensamentos causam-lhe transtorno, e por isso você gostaria de alterar a sua situação;

se assim é, vale a pena considerar esses pensamentos como um transtorno. Seja qual for o rótulo que lhe coloquemos. No fundo, um rótulo é o que usamos apenas para mais facilmente falar dessa coisa, do mesmo modo que falamos de "ventania" ou de "Manel". Eu nunca o forçarei a considerar patológico qualquer pensamento seu. Só você me poderá indicar aquilo que o magoa, e decidir o que fazer em relação a isso. E apesar de tudo, e apesar do seu esforço em ter vindo até aqui,

agora você parece indeciso... Parece que já não tem a certeza de se vale a pena estar aqui ou não. Da minha parte, digo-lhe — talvez sim, talvez valha a pena. Ora oiça:

se um pensamento é doloroso, então das duas uma:

1— ele é útil, porque verdadeiro, mesmo que doloroso,

2— ou inútil, porque além de doloroso ainda por cima é falso;

e embora eu entenda o medo que nos possam causar pensamentos verdadeiros que são dolorosos, não vejo utilidade de querer preservar pensamentos dolorosos que sejam, ainda por cima, falsos. O senhor veio aqui porque sofre de pensamentos falsos,

viciados,

perturbadores,

que o torturam: ideias mórbidas de suicídio, de trauma, de castigo, que até agora apenas lhe trouxeram sofrimento. Que dúvida lhe resta? O que pensa você sobre isto? Partilhe comigo, por favor. Estou a ouvi-lo.

O que eu penso? Desculpe... Há muito que deixei de saber o que penso. De facto eu vim ter consigo porque sou assolado por impulsos que não controlo e que me deixam incapacitado. Estou no desespero; os meus pensamentos agem contra mim próprio a tal ponto que metade do meu dia se ocupa a lutar com eles, usando a parte do meu pensamento que está sob o meu controlo. Mas tudo isto é tão cansativo que por vezes nem chego a conseguir levantar um copo. Estou aqui para que você me ajude. E ainda assim, tenho tanto medo... O que estou eu a fazer? Quero que você me ajude a libertar-me destes pensamentos? Oiça, é decerto natural que eu tenha medo: trata-se da minha cabeça, é a coisa mais frágil que tenho. Entende? Trata-se dos meus pensamentos. São parte da

minha mente, da

minha essência. Haverá algo de verdadeiramente perigoso nisto tudo de que não esteja a aperceber-me? O que estarei a fazer a mim próprio se procurar tentar eliminar pensamentos da minha cabeça? Até mesmo os pensamentos mais absurdos têm sabedoria. Eu não quero descartar a utilidade que eles têm: por vezes protegem-me da fraude, da ilusão, do equívoco; por vezes fazem-me simplesmente pensar, devanear... Por mais que eu repudie certos extremos da imaginação, eles poderão ter sempre algo para dizer, porque são as hipóteses não ponderadas, não experimentadas, são balanços da alternativa...

Entendo a sua hesitação. Mas oiça: quantas alternativa dispensamos nós a cada momento quando decidimos fazer aquilo que nos interessa? É certo que podemos muitas vezes procurar alternativas, mas isso não é necessariamente pelo amor à ideia de alternativa por si. O que procuramos, talvez, é a primeira nova coisa que satisfaça o que a anterior não satisfez. Ninguém que é feliz procura alternativas. Você conseguiria imaginar estar perante o momento mais feliz da sua vida e de repente parar para pensar "estou feliz, sinto-me pleno; não será melhor estar a fazer outra coisa?" O valor da alternativa é aquilo que aprendemos a reconhecer com a maturidade da desilusão: mais cedo ou mais tarde temos por experiência que vale a pena ponderar alternativas ao nosso pensamento já tão inerte nos seus hábitos e estereótipos. De facto,

a nossa época é bastante permeável ao conceito de alternativa, talvez por ser uma época que já se desiludiu com as crenças religiosas dos séculos anteriores e com os raciocínios ideológicos do passado recente. Mas em todo o caso, o conceito de alternativa continua a ser um conceito ambíguo. A felicidade e a satisfação, coisas essenciais para se viver, dispensam uma total e infinita ponderação de alternativas. Até mesmo as sociedades mais dinâmicas e criativas estabilizam quando encontram os processos criativos com os quais estão satisfeitas. É isso que lhes define o estilo; de certo modo, é isso que as tornará facilmente identificáveis e catalogáveis aos olhos de culturas outras ou gerações futuras: porque alternativas haveria, muitas, e tão diferentes... Mas ninguém se lembraria de tudo, nem poderia desejar tudo. Até nem mesmo

os jovens são alternativos, embora a adolescência nos pareça tão fértil a destruir o sistema. Os jovens procuram, simplesmente, a primeira coisa que os excita mais do que aquilo que outra não fez, e isso não é alternativo, é na verdade bastante imediato.

Entendo o que quer dizer. Talvez não o façamos por genialidade, mas por necessidade. Certo é que o mundo é prolífico em oferecer-nos frustrações… Nesse sentido, o indivíduo não é mais nem menos patológico do que o mundo, ou é? Talvez fosse melhor medicarmos primeiro o mundo e só depois o indivíduo...

Ah! Isso foge ao meu âmbito. Curar o mundo seria uma quimera. Eu contento-me em fazer o que me é humanamente possível: ajudar indivíduo a indivíduo. É por isso que você está aqui e é por isso que estamos a ter esta conversa. Tomemos como exemplo a sua história:

você disse-me que é invadido por impulsos de suicídio que não deseja, desejos de sofrer azares contra sua vontade. Este é o enunciado; e nele, se me permite, parece-me haver uma pequena contradição, aquilo que indica haver de facto um diagnóstico possível. Porque seguir desejos, quaisquer que sejam, é razoável; e fantasiar sobre eles é já de si uma viagem, vai e volta, tem trajetos. Mas procurar os azares, isso sim, parece-me um paradoxo, até porque o mundo já de si tende naturalmente para o azar. É isso que o senhor deseja verdadeiramente? Deseja que a sua vida resvale para o azar? Não acha que isto é um paradoxo? Se você deseja estar vivo, qual a utilidade de dar rédea a pensamentos que o fazem entrar em auto-bloqueio? Afinal, quais são os seus desejos? Os seus desejos verdadeiros? Aqueles que, por um longo tempo, o fariam não pensar em alternativas? Se eles forem possíveis, consideremo-los a sua saúde médica; por oposição, esses falsos desejos que tem são o problema que o fez vir aqui. Sei que não é um processo fácil nem suave. Decerto,

toda a decisão é violenta... E por mais que eu gostasse de assegurar-lho, a medicina não é uma ferramenta absoluta da verdade, embora talvez preferíssemos que assim fosse. Depois de tantos anos a trabalhar como médico, não sei se posso dizer-lhe mais do que isto:

a medicina é uma ferramenta do desejo,

tal como outras disciplinas humanas o são. A gastronomia trata dos nossos prazeres a nível do alimento; a engenharia produz soluções úteis a nível das estruturas. Medicina é a realização das nossas preferências em assuntos do organismo. Seria mais reconfortante eu dizer-lhe "tratemos da cura, porque o seu problema é obviamente uma doença". Mas o conceito de doença não é uma verdade absoluta, nem sequer uma verdade relativa. De um ponto de vista genético, emocional, ontológico, continuaremos eternamente sem saber quais os propósitos do universo, qual o critério da perfeição fisiológica das formas. A única coisa que sabemos é que, enquanto estamos vivos, queremos certas coisas. Até mesmo uma bactéria ponderaria eternamente durante todo o seu ciclo de vida, se investigasse a implicação filosófica das suas escolhas. Uma escolha humana não é melhor nem pior:

queremos sobreviver: para isso, temos de tomar a bactéria como doença se por algum motivo ela nos prejudica. De certo modo, talvez você gostasse que eu lhe dissesse: «vale a pena fazer isto, porque está certo». Mas eu não posso. Terá de ser você a tomar uma decisão, terá de ser o senhor a realizar o seu desejo de pedir-me ajuda. A mim, a um amigo, a um padre, a um xamã, um detetive, um progenitor, um poeta, um explorador, um espírita, um exegeta... Eu sou médico, estas são as minhas ferramentas.

É só isso que tem para me dizer? Este é o meu negócio, estes são os meus serviços? Isso assegura-me muito pouco... Eu não o conheço sequer pessoalmente, nunca lhe confiaria a minha herança ou o segredo das minhas contas bancárias. E ninguém lhe revelaria os seus segredos políticos ou as suas gavetas mais bem fechadas. Mas ainda assim você espera que eu lhe entregue de mão beijada a minha mente.

A sua mente? Você não vai entregar-me a sua mente, isso não se passa assim. Dizê-lo de tal forma é de facto assustador. Até, quem sabe, tentador — porque muita gente gostaria talvez de ter essa autoridade, e muita gente a teve. A História dá-nos muitos exemplos disso. Houve e há pessoas, comunidades ou civilizações inteiras considerados loucas porque não as conseguíamos ou não queríamos (ou não as queremos) compreender. O que de facto torna atrozes as autoridades que a ciência se permite. Se a ciência fosse perfeita, seria uma disciplina isenta de atropelos e influências. Mas não o sendo, precisamos de assumir forçosamente a presença de uma história da medicina: a evolução de confrontos e reivindicações que se foram aplicando ao conhecimento consoante os erros de cada época. Até porque qualquer sociedade que pretenda curar um indivíduo não é totalmente isenta de culpa, se é ela que o condiciona, e impregna nele algumas das suas patologias essenciais. De um modo mais vasto, nenhuma sociedade é por si lúcida ou absurda, saudável ou demente,

todas são, de certo modo, como qualquer indivíduo: razoavelmente loucas mas minimamente estáveis... A ciência não se livra, como qualquer outro campo da investigação, de ser contaminada por ideologias pessoais, apesar da aparente neutralidade da ideia de "medicina". No fundo, trata-se, sempre, de um problema metafísico essencial: aquilo que se quer descobrir, que disciplinas se quer instaurar, e por que razão se quer fazê-lo. As razões podem ser, elas mesmas, tão íntimas e funestas… Só talvez depois de uma grande quantidade de manifestos e séculos de poeira pode a ciência passar a ser limpa de crenças e romantismos. Como um simples catálogo: uma lista de causas e efeitos, e o modo como os efeitos mais seguros, menos arriscados, mais unânimes, se podem atingir. Como uma espécie de economia dos recursos. A ‟saúde” e ‟doença” das coisas continua, por si, a ser uma questão metafísica, fora do campo da ciência. Por isso não é isenta de ideologia toda a palavra que em cada época procura usar-se para circunscrever o "errado" face ao correto:

doença

degeneração

pecado

heresia...

Outras palavras surgirão no futuro com a mesma função que estas. Aliás, não é de todo impossível que eu tenha uma certa tendência em ver nestes seus sintomas indícios de "distúrbio" — perdoe-me neste caso esta palavra, estou apenas a seguir os conceitos da minha época —; mas se assim for, você não precisa de alarmar-se. Estou a usar uma certa dose de honestidade. Não quero atacá-lo de modo nenhum, e aliás eu não fui ter consigo, foi você quem veio ter comigo. Eu nunca o forçarei a nada nem lhe barrarei a saída.

O que você diz alarma-me, embora me apazigue... Deixe-me perguntar-lhe: se nalgum momento da terapia houver uma situação extrema de discórdia entre nós, paciente e médico, como poderei eu defender-me? Poderia eu ter uma opinião quanto ao tratamento a que estarei sujeito, incluindo a nível legal, se perante toda a gente eu serei o indivíduo demente e você o saudável?

Lamento não saber responder à sua pergunta. Estamos a falar de extremos, nunca por eles passei... Mas o que imagino será, talvez, o que cabe a cada pessoa no extremo da possibilidade:

eu talvez tentando ajudá-lo, porque sou médico:

o que no melhor será a sua cura ou, no pior, a minha ditadura;

e você tentando recusar, porque é o objeto,

o que afirmará a sua senilidade ou, em caso de sucesso, a revolução.

Sendo eu uma simples pessoa, devo reconhecer que a minha posição é a de quem por vezes é democrata, por vezes tirano, por vezes sábio, por vezes paciente. Nada mais posso garantir. O que aqui lhe proponho é uma caminhada a dois, não é um processo de incisão sobre um paciente. E se de sua parte ainda sente algum tipo de desconfiança, devo confessar-lhe de modo muito simples: é pouco provável que eu queira aplicar sobre si estratégias ou ideologias cruéis minhas: o sistema que me paga o salário não me dá esse poder, e além disso eu sei como as coisas mudam, de um instante para outro, de uma época para outra, e não gostaria que um dia mo fizessem contra mim.

Ah, não se preocupe... Mesmo que eu quisesse, não saberia fazer algo disto contra si, não sou médico.

Certo. Mas há métodos outros para a coerção. Chantagem, dinheiro, armas... Com muitas outras coisas poderia você sujeitar-me a uma visão redutora do assunto.

Não trouxe nenhum recurso comigo. E apesar de tudo, penso que continuo interessado na terapia...

Apraz-me ouvi-lo. Seja o seu interesse, e sempre ele, a justificar a sua presença aqui.

-> conversas com médico: 2/4

manípulo

Aquele rapaz, ali, pega no garfo como quem

conduz uma bicicleta: com o punho.

Será que não sabe usar um simples garfo?

Nem se apercebe do ridículo que isso é —

saber usar uma bicicleta,

mas não um garfo.

Decerto é-lhe mais fácil comer assim.

O que, de certo modo, tem mais a ver com

liberdade: escolher o que mais flui.

Mas não é difícil usar um garfo.

Meio mundo inteiro usa-o, não é por acaso;

no início talvez até tenha custado a aprender,

como a bicicleta — tudo custa a aprender —

mas o prémio vem depois, quando já se sabe:

quando se faz de modo fácil o difícil,

o que nunca se pensaria possível sem praticá-lo,

como pedalar ou multiplicar ou escrever.

Mas talvez não queiras saber isso, rapaz:

ter de — ter de aprender como se usa um garfo,

seguir o que te mandaram, porque to mandaram,

e aprendido tão bem que já não podes des-aprender.

Verdade seja, isso tem maravilha mas também perigo:

aprender tão bem uma coisa que por toda a vida

se a faz, se a pratica, sem pensar. Sem saber porquê.

Todos à tua volta farão o mesmo, porque já são assim;

e todos quererão dizer-te o que fazer

e no final irão dizer — ‟deu benefício” —

porque, claro, saber esgrima beneficia

aquele que se tornou esgrimista.

Quer o quisesse ou não.

Ser e tornar-se. Ser e tornar-se.

Mas entendes, rapaz. Ninguém quer ver-te vagabundo

do que poderias ter sido. E não poderias

saber o que isso é a não ser sendo-o.

Só assim. Não se sabe o benefício de poder

ter sido outra coisa sem chegar a sê-la.

No fundo, eles também não poderiam.

Não se sabe o benefício de poder ter sido

outra coisa sem chegar a sê-la.

Não sei; talvez ele já esteja para ser o que vai ser.

Pelo menos, parece ter mão de um comer só seu.

Verdade seja, eu também aprecio —

esta a comida está mesmo boa.

Enfim, acho que é melhor

parar de olhar.

patologia de um beijo (1/2)

Mas porque tem pressa

ela veste-se, passa pela escrivaninha e

leva as chaves. Está atrasada,

quer ficar, não quer sair — mas tem de sair,

e por isso sai. Ela, a pessoa, sai.

Não a escrivaninha.

A escrivaninha não vai sair. Não hoje;

talvez um dia, para não voltar —

quando um móvel sai é para não voltar.

Mas esse dia não é hoje.

A escrivaninha ainda serve:

por isso pertence, fica.

De certo modo, ela, a pessoa,

também ainda serve, por isso pertence, fica.

Mas sai de casa, mas não para não voltar.

Talvez um dia, mas não hoje.

Hoje, como em outros dias,

só fica a escrivaninha,

parada, quieta, no silêncio da casa,

embora não haja nexo ser móvel

para coisa nenhuma.

Mas para quem tem pernas

como as de pessoa, a função delas é ir;

as pernas de um móvel servem para

estar paradas.

Funciona ao contrário de certos objetos:

objetos que nem sequer têm pernas

e ainda assim estão sempre ao pé,

como pulseira ou livro:

coisas próximas de quem mexe quando mexe

ou de quem para quando para.

Talvez a própria pessoa sinta falta

de escrivaninha no andar;

para escrever, para apoiar,

para ter alento de quem descansa.

Mas o móvel é grande de mais,

não foi feito para isso.

Ela sabe-o;

sabe que não pode levá-lo consigo

— aquilo não vai, nem volta,

é só uma escrivaninha —

e é só por isso que, sem saber porquê,

sem saber como,

ela dá um beijo terno

à escrivaninha.

Um

beijo

demorado.

Talvez seja mais correto dizer:

ela deu um beijo na escrivaninha;

isto se a função da escrivaninha

é ser lugar, não objeto:

deixa-se para trás como todos os lugares,

não são coisas que se levam consigo.

Em todo o caso o beijo foi dado;

foi para dizer: vou mas volto.

E ela foi. Ela, a pessoa;

agora já está longe,

mas traz aquele beijo na boca,

ligeiro roçar de segredo que foi.

Beijaste um objeto, diz a si mesma.

Um objeto.

O que diria alguém se visse?

Não que isso importasse,

haver alguém que se incomodasse

por não ser destinatário.

Mas poderia alguém

que não é destinatário dizer:

«Que fixação é essa, beijar um móvel?»

Talvez seja uma crítica válida.

Beijar um móvel: um certo erro da função,

um equívoco à finalidade do uso.

Como quem delega a um utensílio

função que não lhe pertence;

ou como quem, por oposto,

trata uma criatura como tendo categoria

que não lhe corresponde;

como quem usa uma coxa

que não deveria ser usada assim:

não por si, ou não naquele momento,

ou não para aquilo;

como quem comete um desperdício

emocional, social, funcional,

abraçando um sofá como

quem abraça um amante

ou uma criança.

Um gesto que de certo modo

não pertence à sua natureza.

Ela sente-o ainda um pouco,

procurando ignorar a natureza,

arruma-o na mão,

mete no bolso, leva consigo.

Metade, aliás:

leva metade do beijo na mão,

mete no bolso, leva consigo.

A outra metade (se se pode ser proprietário)

é da escrivaninha — isto numa audácia

talvez presunçosa de tornar agente

algo que não pode ser culpado

nem inocente,

possuir ou descartar,

dizer “quero” ou

“não quero”.

De facto, a escrivaninha não pode fazer isso;

há aqui uma metade inimputável

como são inimputáveis

todas as coisas que por falta de protesto

se obriga a sujeitar a vontades nossas,

a comportamentos nossos,

quando o seu é nada a ver com aquilo.

Mas se uma metade do beijo é minha,

não vale o beijo todo?

Porque, no fundo, ninguém sabe o que beija;

talvez quem beija quer beijar

a quem não tem ali,

como quem beija até outra coisa

fazendo de aluguer, substituição:

foto ou talismã ao invés de um deus

que não tem a jeito cara ou mão,

ou quem beija fulano em vez de fulana,

ou pescoço em vez de boca.

Talvez os lábios gostem de sentir,

isso é na verdade mais receber do que dar,

a par de como recebe

aquilo que recebe.

Tal como criança quando sente beijo

enquanto dorme, ou cadáver que recebe

quando já não respira.

Até é possível que não haja sequer oferta:

no fundo, quem dá um beijo dá-lo a si mesmo,

entrega-se à consciência de ter tido acesso,

premeia-se o ato de gostar daquilo.

Ou dilui a vontade de ser beijado

quando não acontece.

Em termos matéricos, não há outro modo

na natureza das coisas,

dos corpos vivos, dos corpos inanimados,

das substâncias voláteis e das coisas incorpóreas,

do que ser arquivos de encosto,

do acidente ou da

disponibilidade.

Porque as coisas existem e estão disponíveis —

— eis a lei primeira dos volumes.

Quem observe de fora poderá talvez

considerar inútil um beijo dado

fora da categoria.

Mas o que é um beijo,

dentro da categoria?

O que é um toque do saborear,

a boca encostar-se em coisa que não vai ingerir,

para saber textura do que está perto,

como mãe vendo temperatura no filho,

análise do que está à tona

mas que, como a ingestão, permite sentir

mais dentro um outro dentro?

É certo que a escrivaninha

pouco tem para analisar.

Ela não tem interesses:

não está diferente hoje de ontem,

não se altera, a sua utilidade é ser

sempre igual a si mesma,

quer se lhe tenha dado beijo

muito ou nenhum.

No seu historial de resina e madeira

não há registos do sucedido.

Não é opção dela enojar-se,

ausentar-se, por esta tarde, por umas horas,

ou por um longo tempo,

pelo menos antes de ir embora

para sempre, um dia.

Não hoje,

não amanhã.

Se o dia chegar,

darás beijo de despedida?

Decerto é inútil a despedida

ao que não sofre consequência.

Afinal, qual a consequência de uma

mensagem de despedida?

Se um beijo dado, qualquer beijo,

a qualquer coisa, não muda o mexer

das coisas,

então para quê dá-lo, se a coisa não volta?

Uma coisa não voltar é

ela não precisar de mais beijo teu:

não deixa agenda, não faz com que mude,

não deixa incómodo, dúvida,

insegurança;

não cria mudança que se traga no depois,

uma nódoa de remorso,

uma doçura de amolgadela;

não deixa dilema que faça querer mais

o passado do que o futuro,

não faz com que matéria se sinta em breve

um pouco menos de si mesma

apesar de com o mesmo peso.

Um móvel não sabe o que é isso:

variações do que tem o mesmo peso.

A sua superfície,

com mais ou menos lascas,

com buracos, com crivos, é universal, aberta,

não vê detalhes, só regista o peso,

seja qual for a origem disso,

chaves, prato, ou cabeça que se encosta.

O estado das coisas vivas, esse, é outro,

em variações graduais do indefinível:

modo de estar à superfície e

mais do que isso, mesmo sem lasca à vista,

mais assunto do que só peso,

mais noção do que só ação,

efeitos complexos do que em qualquer encosto

poderia parecer simples, acidental,

ou encosto nenhum.

Porque os corpos vivos, esses

(coisas que escrivaninha talvez não entenda,

e seria ridículo tentar explicá-lo)

fazem coisas como “beijo”:

tipo de contacto que em termos de volume

não tem sequer efeito observável:

não faz crescer ramagem ou secar seiva,

não faz empenar porta ou rachar gaveta —

cumpre uma propositada inutilidade,

uma sem registo na lei das formas

que não suprime nem adiciona fenómenos

às camadas da matéria,

deixa as coisas iguais como se nada fosse,

apesar de algo, que não massa ou volume,

ter acontecido.

Espécie de amolgadela que faz pior quando falta:

quando um corpo traz na pele

o simples acto de ter acontecido

nada.

Falo de tudo isto, e a mulher já tocou

em coisas diferentes no dia hoje

em diferentes graus da sensibilidade.

É provável que ela volte,

ela, a pessoa, a que saiu para depois voltar,

com pernas de quem percorre o mapa

do que não está tudo no mesmo ponto ao mesmo

alcance.

Ou talvez o dia seja mesmo hoje:

o dia em que ela não volta:

porque mesmo que esse tal dia seja hoje,

é possível que ela nem tenha sido

informada disso —

de que esse dia chegou —

porque só se sabe que esse dia chegou

quando, por verificações de facto,

o outro, o seguinte, não vem.

De modo que nem ela, a pessoa, pode saber,

ao sair para voltar, se vai de facto

sair para voltar.

Coisas que acontecem a quem mexe

em relação a quem fica;

eis a variação ontológica

entre pés-de-ficar e pernas-de-ir,

como montanhas que sempre são

o que sempre são

porque paradas,

ou afinal não, porque afinal movem,

e mudam, e desaparecem, numa escala geológica

em que afinal têm pernas.

Tudo é destinos de não saber

por quanto tempo se voltará a ser de novo:

a sentir o encosto, a textura, o peso

do que se poderá nunca mais ter uso —

uma cara, um lugar, um pé, um sexo,

uma ideia, uma memória,

um instante,

um aperto, uma função, uma utilidade

material, sensorial, incidental, essencial,

pedaços de mundo que ficam para trás

e não correm ao nosso atrás

e podem ou não lá estar

no nosso voltar ou

não voltar;

o que é o mesmo que falar de coisas

que não nos pertencem, porque não as temos

— nunca as temos — nem enquanto vamos,

nem enquanto voltamos:

nem hoje, nem amanhã,

nem um dia;

coisas soltas quando acontece uma delas ir

quando outra fica,

distância igual que aumenta na medida árdua

de não mais para as duas haver temperatura

com a mão, com a pele, com a boca.

Linguagem dos que dão beijos:

o calor da temperatura, necessária ação

de coisas que dão beijos enquanto estão vivas,

no incidente táctil do carinho;

Se a mulher pratica “beijo”,

é porque ama, é para dizer: gosta, quer,

mapeia, distingue, agradece,

como cão que lambe ou polvo que entrelaça

mais para si, para ter mais perto à alma

um assunto da sua atenção,

mais perto aos olhos, ao tacto, ao cérebro,

ao olfato, ao palato, à pulsação,

ao equilíbrio, ao fôlego,

ao ventre, aos tentáculos,

às superfícies amplas ou recolhidas,

às firmes, moles, secas ou molhadas

que no mapa do corpo

são avais de reconhecimento;

intensidades variáveis

de relação com o que é raro,

seja qual a categoria dos materiais —

seja desses que nada dizem e nada fazem

mas existem e estão ao pé

quando se respira ou dorme ou cala,

fazendo a melhor função de ser cenário,

ou desses que vão e voltam e trazem surpresa

ou calendário ou horizontes ao

pensamento.

Afinal, dizer cidade ou tampo ou peito

é tão vago como pele, sensação, mancha,

multidão, madeira, vento,

funções maleáveis num absoluto

onde tudo é móvel e tudo é espaço,

parado quando se está parado

ou dinâmico quando o corpo avança —

dois fenómenos que, para os devidos efeitos,

são tudo.

É por isso, e só por isso,

e por uma certa crueldade das distâncias,

do que nos pode estar perto ou longe

— o dois verdadeiros extremos,

que o restante é só cenário —

que a mulher deu um reconhecimento de contacto

antes de sair para talvez voltar;

porque em último reduto,

para arquivos da matéria,

não há modo de saber que duas coisas existiam

ao longo do espaço, sendo só uma delas,

a não ser assumindo um efeito:

sendo infetado, alterado, amolgado,

sentindo um estrago, um aperto, uma sujidade,

uma amolgadela, uma qualquer

consequência mínima, ínfima, imanente,

ténue mas persistente,

residual mas vigente,

por se ter conhecido essa outra de perto,

de muito perto,

de mesmo muito perto,

antes de

ir

carta

Desculpa não ter dito nada ao telefone.

Explico-te o motivo.

Eu estava na estação e teria de desligar muito em breve, muito em breve, mas não sabia exatamente quando. Por isso não sabia quanto tempo mais poderia falar. Não sabia quantas coisas poderia dizer, entendes? E então apercebi-me.

Foi aí que eu me apercebi.

Se eu tivesse apenas tempo para te dizer dez frases, quais seriam?

Eu queria ter contigo uma conversa inteira... Qualquer, porque tu estarias nela: a tua mente, o teu raciocínio, a tua boca que me faz aprender, arregalar os olhos, sorrir. É disso que gosto quando estou contigo, fazes-me sentir mais do que só entretanto, há assuntos, pormenores, perguntas, novidades, mil vezes maiores do que o nada. Isso acontece e não tem assunto prévio, e não tem prazo.

Mas se tivéssemos apenas dez frases para dizer, quais seriam? O que poderia ser essencial face ao resto? Existiria tal coisa? Isto fez-me pensar que o momento ideal não existe, o assunto fulcral não existe: só existe estar em rodeios, em viagens. Não sabemos o centro das coisas, somente o que sentimos ou sonhamos a cada instante, fragmentos de fantasias, ou fantasias todas, muito abaixo de tudo aquilo que haveria para dizer. Mas se assim é, de que serve a linguagem? Pode ela falar do que é essencial, mais do que envolver-se continuamente em rodeios?

Ouve-me. Se tivéssemos apenas cinco frases um com o outro, quais seriam? É um esforço quase religioso, metafísico, uma tentativa de condensar em pouco o infinito. Se um tamanho de texto nunca chega a dizer tudo, pode ele, livro ou infinitas páginas, explicar o universo? Eu não quero ser abstrato no que estou a escrever, mesmo que pareça; ouve-me: se tivéssemos apenas cinco frases para dizer, o que me poderias dizer tu, o que te poderia dizer eu? Talvez nesse momento eu reconhecesse que o valioso de estar contigo é essa expectativa de qualquer coisa acontecer, ser dita, sem eu ter de saber de antemão qual é, porque ela virá, ela acontece. É bom que ao longo dos dias tenhamos tempo, uma sensação de imortalidade que nos permite não ter pressa: antes abertura, espontaneidade, para os assuntos surgirem. E o mundo tem tanta coisa...

Mas na estação não foi assim, eu tinha só minutos, ou pior, segundos, para dizer o que fosse, antes de não mais te ver: talvez só o suficiente de dizer três frases. Seria o mesmo que eu estar quase no fim desta carta e não ter mais onde escrever.

O que dizer?, pergunto-me, e escrevo. Assim escrevo: "o que dizer?" Mas ao escrevê-lo, continuo sem resposta, mais folha gasto, menos espaço tenho...

Sim, sei que poderia escrever: amo-te. Porque é verdade. Mas isso diz pouco. De dois que se falam, é claro que se amam. Isso não explica o porquê, os motivos, a vantagem disso comparado com a nossa ausência, o que pudesse convencer um deus a deixar-te ficar ou eu a ti dizendo "volta". Dizer que te amo é apenas um aparte, conclusão exterior, não a matéria prima que faz o momento. Seria igual a corrermos pela montanha e eu num instante perguntar-te "Gostas disto?" — e tu dizeres "Gosto". Saber que se gosta é bom, é bom saber isso: mas o momento em si, a polpa do assunto, é o estar a descer pela montanha... São coisas diferentes, o viver e o aperceber, e não posso fazer as duas ao mesmo tempo. Se te tenho para sempre, posso ser fluido contigo sobre todos os assuntos nesse agora, fazer as coisas que quiser sem me importar, sem pensar nisso; se tenho pouco tempo, tenho de pensar nesse pouco tempo, é já uma condição, um percalço, já não posso viver, ser fluido contigo sem me importar…

Por isso não falei ao telefone. Não sabia o que dizer. E agora, esta folha está a acabar. É igual: tenho medo, não quero… desperdiçar…

Ontem ouvi um pássaro, parecia triste. Achas que os pássaros criam a melodia? Pele tua é doce. Quero e não quero falar nisso.

Outras coisas. Púrpura do fim do dia. Não sentir o interior do braço. Acreditas em premonição? E se…

Faz pergunta. Imagina resposta. Oposto disso? Talvez. Manhã, concerto. Silêncio? Sal. Lembras, cor? Ent—… Por favor! Eu… contud… E — mas…

interesse

— Olha, queres vir connosco?

(hei, ouviste? Ela falou para ti.

Ela — acabou de falar para ti,

reparou que existes! A resposta é:

claro que vou! Esperei tanto por isto...

Mas como respondo? tem de

parecer natural, não sei

como possa ser.

Pensa rápido:

( Ok, aqui vai. Estamos aqui, o céu passa, as cores mudam. Nós estamos aqui reclinados, simplesmente, como quem não tem de ir a lado nenhum;

eu na verdade vim aqui para estar no meio destas pessoas que nem conheço. Mas eu não quero dizer isso, gostaria que parecesse mais casual, mais desinteressado.

Em todo o caso não é bom dizer que «eu queria» estar no meio destas pessoas. Dizer «querer» é rudimentar, dá a sensação de que eu precisava. Só «quer» quem precisa, quem não tem, quem está carente. Quem é independente não precisa de dizer que quer, nem pede: obtém e pronto.

Só as crianças dizem «quero» porque não sentem embaraço, não se importam de chorar, de fazer figuras tristes. São crianças; no fundo elas não sabem ainda o que é ter dignidade, o que é ter estatuto. Se elas soubessem, não chorariam, não diriam «mas eu quero!».

Mas enfim, as crianças são inexperientes, estão longe de saber que esconder fraquezas é um trunfo. Embora, afinal, nenhuma criança seja verdadeiramente fraca: toda a criança tem trunfos, tem estratégia, mesmo que não o saiba. Até o ar ingénuo de uma criança que dorme é recompensa que ela dá a quem a observa. De certo modo, as crianças são peritas no dar e receber, conseguem-no com muita facilidade, porque nascem a saber pedir. Simplesmente não pensam muito no estatuto que ganham ou perdem com isso. Até porque não precisam dele tão cedo. Aliás, talvez a criança até saiba fingir o que quer, fazer estratagemas para consegui-lo: nisso ela é capaz, é perita. Mas falta-lhe o saber aquilo que dá em troca, porque ainda não se apercebe de si mesma. Falta-lhe ser profissional na recompensa, é tosca nesse aspeto. É essa a diferença entre nós. Eu posso saber por que motivo alguém me dá alguma coisa ou quer alguma coisa de mim. Não sei se neste caso quero dar ou receber. Ela convidou-me: estou a receber uma generosidade?, ou uma caridade? Estou a aceitar por simples descaso? Ou ao aceitar estarei a reconhecer uma carência minha? Não posso. Não quero ser a única pessoa que recebe entre nós dois... Receber de graça é bom, claro. É vantajoso. De duas pessoas que estão uma com a outra, mais ganha aquela que tinha consigo menos coisas para dar, menos coisas com que ocupar o tempo, com que entreter. Essa é a pessoa que fica com mais lucro, porque tinha menos com que retribuir. De certo modo é a mais esperta, a pessoa que mais obtém com o mínimo de recursos. Mas também, essa pessoa que mais recebe é a mais pobre das duas, porque já era a mais simplória, a que tem uma personalidade menos interessante, a que menos merece inveja ou fascinação. Eu não quero ser visto assim, como a pessoa que tinha pouco para dar, de tal modo que quem me oferece algo fá-lo só para compensar, por pena. Não quero ser isento de fascínio, não quero ser visto apenas como singelo.

Além disso, a pessoa que tem menos recursos por si própria é a pessoa que geralmente mais facilmente se maravilha com as outras pessoas: é a pessoa que quer mais intensamente ficar com os outros porque certamente tem menos na sua vida com que se preencher a si própria. É a menos interessante. Por isso é que amar demasiado pode sempre dar a entender que não se tem nada para dar, antes só ânsia de receber. Quem suplica acaba por mostrar, ainda que sem querer, que já não tem mais nada para a troca, só consegue suplicar, só consegue dizer «mas por favor»...

Daí que, numa relação, quem tem mais coisas para oferecer, quem é mais interessante, mais abundante, é quem menos precisa de dar, porque no fundo não precisa assim tanto dessas outras pessoas a quem possa dar — porque de qualquer modo não precisa assim tanto de receber alguma coisa da parte delas. A verdadeira independência é não precisar de ninguém — essa é a pessoa mais completa, mais invejável, a mais independentemente. É a pessoa mais fixe. Ser fixe é dizer «não preciso disso», não ir atrás, não pedinchar, não depender de ninguém. Mas quem mais precisa de ter alguém ao seu lado, quem mais quer companhia dos outros por falta de recursos próprios, é quem mais precisaria de ser interessante para lhes dar lucro com a sua presença. É preciso ser-se muito vazio para amar muito facilmente os outros. E por paradoxo, por seu lado, ser interessante é não precisar assim tanto de alguém para se sentir suficiente sozinho. De modo que quem é mais fixe é quem mais consegue viver apenas de si próprio, sozinho. Nenhum jovem nem nenhum adulto gostaria de saber que é totalmente dependente de outra pessoa. As crianças sim, mas não nós. Quando menos se depende, mais indivíduo se é. Mas apesar de tudo, e contra isso, só se pode ser «fixe» aos olhos dos outros: aos olhos dessas pessoas de que não se precisa. O que paradoxalmente exige a presença dessas pessoas de que não se precisa, como que beneficiando de uma audiência fingindo que não lhe presta atenção. No fundo, eu sei que ninguém veio aqui só para ver o sol: viemos aqui para dizer que não precisamos uns dos outros, que somos fixes e independentes, que estávamos aqui só com nós mesmos, cada um por si.

Aliás, eles nem são meus amigos, eu é que sou clandestino aqui. Eu é que sou clandestino... Eu é que vim procurar o que não tinha noutro lugar, ou noutras pessoas; eu é que vim aqui ter como quem procura, quase como quem pede, porque não sabe como encontrá-lo por si. Mas talvez até se possa dizer: eles são amigos uns dos outros, já vêm aqui regularmente sem sequer ter de pensar no que recebem: são inferiores a mim, precisam-se uns dos outros, são incompletos porque nem sequer preferem estar sozinhos. Mas eu estou aqui sozinho e forasteiro, ninguém sabe se quero ou se preciso, pelo que eles não sabem se eu tenho alguma necessidade ou alguma carência. E apesar de tudo, eles têm uma vantagem. Se eles querem alguma coisa, nem sequer têm de pedir-se uns aos outros, dão-se gratuitamente sem sequer ter de implorar, porque são amigos. E por um lado, os mais admiráveis, os mais impressionantes, os mais fixes, são aqueles que usufruem do que querem sem ter sequer de pedir — sem ter sequer de assumir-se carentes, sem chegar a humilhar-se em prol disso — porque toda a gente os quer agradar naturalmente. Embora esses indivíduos possam correr o risco de só receber coisas que não querem, porque não chegam a dizer aos outros o que querem. De certo modo, talvez seja preferível pedir, pedinchar, querer, e encontrar o que ser, do que ser demasiado cool e nunca encontrar o que se queria. De facto é preciso coragem para assumir, para chorar, para encontrar o que se quer mesmo, independentemente de isso ser ou não fixe aos olhos dos outros, de pessoas que não se quer ou de que não se precisa a não ser para ter uma melhor imagem de si mesmo. Mas uma pessoa verdadeiramente fixe precisa dessa imagem? Talvez isso nunca funcione deveras, de qualquer modo, se ser cool implica ter aquilo que os outros querem, o que os outros valorizam, em vez de aquilo que se quer verdadeiramente por si só. No fundo, só quem é fixe sabe o que não consegue ter, ninguém mais se apercebe disso. De modo que as coisas que verdadeiramente se quer estão acima de ser fixe ou não: ser fixe é só estratégia, negócios do comum; o que se quer mesmo está noutro patamar...

Mas eu quero ir com ela — isso é ridículo? É lamechas? É casual? É especial? Ela está a pedir-me, ou antes a oferecer? Ela disse «queres vir» para saber se eu quero. Eu não sei se quero, se preciso. Não sei se não conseguiria viver sem isso ou se no fundo é tudo o que desejo porque não tenho outra coisa que mais quisesse neste momento; porque neste momento não tenho melhor coisa que poderia obter na minha vida; e eu tenho recursos, eu sei disso, eu sei que tenho, acho que sim... Mas eu nem sequer sei se o que ela quer é igual àquilo que todos os outros querem. Eu não quero isso; e na verdade eu nem sequer a conheço bem. E não sei sequer se ela apreciaria o que eu teria para lhe retribuir; quero até dizer-lhe que não tenho nada a ver com esta gente, não vim aqui para ter deles o que eu quisesse deveras pedir. Com grado lhe diria: «não os conheço, sou clandestino, dispenso-os a todos» — esta é a verdade: dispenso-os a todos, a TODOS, mas não como quem é fixe, não como quem é cool, não como quem quer apenas dizer «não me apetece» só porque na verdade quer... O que eu quero é outra coisa, nada a ver com isto; e não sei se isso que quero querer como quem precisa, ou como quem ambiciona; haverá diferença? Sinto que o que eu quero é valioso de mais para dizer apenas «apetece-me» ou «não me apetece», mesmo que pelo seu valor me faça estar mais perto do preciso, do quero, do anseio com desespero...

mas eu não sei como dizê-lo... Nem sei como dar-lhe a entender que não tenho um modo simples de dizer o que quero ou não quero, não é linear, é mais complexo do que isso, mais confuso do que isso; e não posso nem quero falar na maneira brusca e seca que fala só quem não quer mesmo nada, ou quem só quer uma coisa banal, ou quem nem se apercebe do valor do que se lhe está a ser mostrado, como quem finge que não quer só porque quer atenção, ou como quem não quer nada porque não tem coragem de verdadeiramente querer...

como digo isso? )

eu... o quê;

vais, onde —

tu, ir? mas;

ah, bem,

não sei;

matéria prima

Fiquei com uma dúvida.

Estou a olhar para o copo

Dentro deste copo, está ar.

Aliás, já estaria ali ar; o copo só ajuda a perceber isso.

"Tens aqui um copo de espaço livre, podes utilizar" —

é isso o que o copo diz.

Mas não estou a aceder ao convite: não estou a utilizar, não estou a ocupar o espaço de ar que há dentro desse copo.

Nem estou a senti-lo de longe,

nem a perceber vento ou aroma que venha dali.

O meu braço está ao lado do copo.

Imaginemos: coloco ali o braço onde está o copo:

empurro o copo, fica ali o meu braço.

"Tens aqui um braço de espaço livre, podes usar": a frase ainda é válida. Há uma medida: um pedaço de espaço livre — e já não está ali o copo, mas a medida de espaço livre continua a mesma.

Mas agora está a ser ocupada pelo meu braço.

"podes utilizar."

Podes utilizar: essa amostra de espaço que está cheia de braço.

E a pergunta é: como?

Haverá uma brisa, um fenómeno, que venha dali, daquele pedaço de braço? Algo que eu possa fruir por fora, algo que eu possa investigar por dentro?

De certo modo, isto é estranho.

O braço é meu, é ferramenta minha, e ainda assim está fora, está aqui mesmo à minha frente.

Como usar esse espaço exterior ocupado pelo meu próprio braço?

Ele é o espaço, ou aquilo que o utiliza?

gestão de um recurso

Eu tenho um segredo.

{ . . . . . . . }

Segredo: um fenómeno que o mundo não está a usar, porque nem sequer sabe que existe.

Há mil anos atrás, ter segredos deveria certamente ser um ato de heresia. Um ato contra a harmonia das coisas: contra Deus. O segredo é uma espécie de clandestinidade que resiste às regras, às doutrinas, às escrituras, porque não se deixa definir por elas. É a partir do segredo, daquilo que não foi previsto, daquilo que se esconde, que o pecado nasce.

Mil anos depois, numa sociedade secular e democrática, ter segredos será certamente banal. Não há detalhe que possa ser herético quando não existe uma verdade universal a querer explicar todos os assuntos.

*

As sociedades mudam à medida que se partilham segredos. É um fenómeno de acumulação do tempo.

Quando dois ou mais indivíduos revelam um segredo, instauram no geral certos aspetos do sinistro. Do sinistro: do modo logístico com que uma coisa, mesmo a mais simples, afinal não acontece do modo que se pensaria.

Quando juntamos os nossos segredos, de certo modo protegemo-nos uns aos outros.

Uma sociedade assume como bélicos certos aspetos da peculiaridade:

Esta é a nossa arma de força: somos assim e funcionamos.

O que decerto retira a cada indivíduo um peso excessivo dos seus ombros. O peso da solidão.

Diga-se assim: retira-lhe o peso, ou seja, alivia-lhe o problema.

Ou até: resolve-o por ele.

Não mais precisar de ter segredos:

alcançar a proeza de pertencer, usufruir de harmonia, ser igual a todos aqueles com quem se existe.

Ser do mesmo sangue, con-viver, partilhar.

Não haver mais fator de diferenciação entre o só e o envolvente.

No fundo, essa é a maior harmonia que se pode atingir:

não termos segredos, que é o mesmo que dizer: sermos feitos dos mesmos materiais.

Procuramos e oferecemos as mesmas coisas. Não temos atritos internos resistindo à natureza externa. O que te fortalece a ti, fortalece a mim.

O que, contudo, também indica:

o que contamina a ti, contamina a mim.

Possuímos todos uma mesma coisa (um segredo):

quem o rege, quem o decide, quem o ratifica?

De certo modo, todo o segredo que se partilha deixa de ser segredo:

já não te pertence, já não é teu, já não mora na tua essência. Já não está no teu controle.

Haverá alguma coisa que possas proteger de contaminação externa?

Hipoteticamente, o maior segredo possível será talvez este: o que em ti tornas sagrado.

O que é o mesmo que dizer: o que de ti retiras do mundo para ser regido apenas pelas tuas próprias leis.

Definição de "sagrado": o que, de tão diferente de tudo o resto, não pode ser regido por regras externas.

Eis o trunfo de se possuir uma religião.

Ninguém mais poder contaminar-te: o segredo é teu, ninguém o determina; não podes ser contrariado, subjugado, convertido.

O que é sagrado, é segredo.

O que é segredo, é sagrado.

Não há segredos que nos unam a todos de modo universal: apesar disso, todos continuamos a ter segredos individuais.

E se um segredo nos une a todos, a literalmente todos, deixa de ser um segredo.

Um segredo só nos pode diferenciar de uma coisa que não sabe desse segredo.

Em suma: de uma coisa que desconhece a nossa natureza.

Democracia, teocracia, são no fundo coisas iguais. A mensagem é a mesma:

somos feitos da mesma matéria.

Ou que de certo modo é dizer isto:

O que explica um, explica todos.

Isso tem vantagens.

Terapia é: partilhar segredos.

Partilhar segredos:

a possibilidade de um trauma não mais ter de ser trauma pessoal, excecional:

não mais te invalida, não mais te isola;

não mais tem de ser um sofrimento só teu, que carregas sozinho nos teus ombros. Pode ser partilhado, compreendido, sentido, reconhecido por outros.

Tornar banalidade o que era demónio: enfraquecê-lo por explicação externa.

Por explicação reconhecida, aceite, abraçada.

Externa.

Quero falar com o meu terapeuta.

Sei que para haver terapia tenho de me abrir, contar os meus segredos.

Se não o fizer, não há processo de terapia.

Mas... Contarei tudo? Revelo só uma parte?

Se me curo, liberto-me do que me traumatiza.

Do que me vicia.

Do que me diferencia.

Pensando nisto.

O aspeto mais profundo de um indivíduo deve ser aberto, ou deve ser segredo?

Deve tornar-nos iguais ou diferentes?

Não sei se me quero revelar:

seja para a sociedade ridicularizar o meu segredo, invalidá-lo;

ou seja para ela o apropriar, e o instaurar, e o difundir.

Em todo o caso, depois disso continuarei a ser um indivíduo:

e isso é íntimo, e é clandestino,

e é indiferente à época.

*

Tenho de falar com o meu terapeuta.

Não sei o que lhe diga.

tony

não é o miúdo que fala: é o seu dedo que fala.

Chama-se "Tony", e diz para a mãe:

Sim, Sra. Torrance.

Não é o filho que diz: sim, mãe.

É o seu dedo que diz: Sim, Sra. Torrance.

Do mesmo modo, o menino não diz “eu”.

É o dedo que diz: ele.

Portanto, se a mãe pergunta "o que achas de fazermos isto"?,

a criança não diz quero, nem diz não quero.

Apenas diz "O Tony não gosta".

E se a mãe pergunta porquê, a criança responde:

"O Tony não quer falar sobre isso."

O dedo faz de intermediário,

acrescenta uma etapa na transmissão das mensagens:

tudo passa pelo dedo antes de sair do miúdo ou de chegar à mãe.

O dedo nem sequer participa nas coisas: não se pode dizer que

ele seja vivo, ou que pertença à família:

é simplesmente obrigado a estar ali, como quem assiste

sem poder participar, como se fosse essa a sua função

e ele nem tivesse de ter opinião sobre os assuntos,

nem tivesse de dizer: gosto de fazer este trabalho,

ou: estou aborrecido.

É um obstáculo extra na comunicação que se assume,

um estranho degrau: cria um triângulo,

a mensagem passa por um terceiro vértice antes de chegar ao recetor.

Mas há qui uma grande vantagem, uma vantagem profunda.

Na verdade, esta é a grande habilidade do dedo Tony.

Ele não tem de dizer “eu”. Ele não tem de dizer “sinto”.

Ele não pode ser acusado, humilhado, magoado, denunciado,

porque ele não pertence a esta arena da existência.

Ele não tem de proteger a sua integridade e convencer pessoas

a amá-lo para que não o assassinem.

Ele não tem de procurar uma teoria com que explicar aos outros

que a sua presença é importante e não deve ser ameaçada.

Ele não tem de ser acusado de ter interesses, porque

até mesmo o ato de querer estar vivo é um interesse.

De qualquer pessoa pode dizer-se:

"tu pensas assim porque no fundo

tens de proteger a tua pessoa."

É cruel saber-se que qualquer opinião que tenhamos

começa inevitavelmente por defender-nos a nós próprios;

é difícil ter uma opinião que não nos favoreça,

é difícil seguir uma teoria do universo que não defenda

coisas iguais a nós, só porque queremos tão esperançosamente

ter direito a estar, e a continuar, vivos.

É essa a vantagem do dedo "Tony",

um certo ponto à frente em relação a todas as coisas

que existem: o facto de não existir.

Igual, talvez, a uma dessas personalidades fictícias

que vem em socorro de uma pessoa quando a realidade é demasiada;

igual a qualquer mensagem simbólica que se usa em vez de assumir

o discurso direto. Ou igual à própria abstenção de qualquer mensagem,

se em comparação com o silêncio a voz é já uma coisa que existe,

uma coisa que se expõe, que fica a nu, que pode ser violentada

assim que faz eco.

O simples ato de falar é já um perigo imenso,

é já um dizer “estou aqui, olhem para mim, estou à mercê”.

Ou também: “se quero, se peço, é porque não tenho, é porque preciso,

é porque podem não mo dar; é porque podem-me deixar não existir”.

Daí que será melhor deixar para o dedo Tony o critério:

se ele te permite dizer isto, ou aquilo, ou se hoje não deves.

É a ele que pode apetecer ou não,

é ele que pode ter ou não vontade de dizer o que seja,

arriscar-se ou não no que seja, expor ou esconder a criança

do que seja, autorizando-a ou proibindo-a. Porque assim,

a culpa é sempre do dedo Tony —

e vocês podem estar zangados com ele,

podem ralhar-lhe, gritar-lhe, podem querer denegri-lo;

ele não se importa.

Ele não tem embaraços.

Ele não tem medo.

Ele é abstrato, portanto não precisa disso.

(do filme The Shining — Kubrik, 1980)

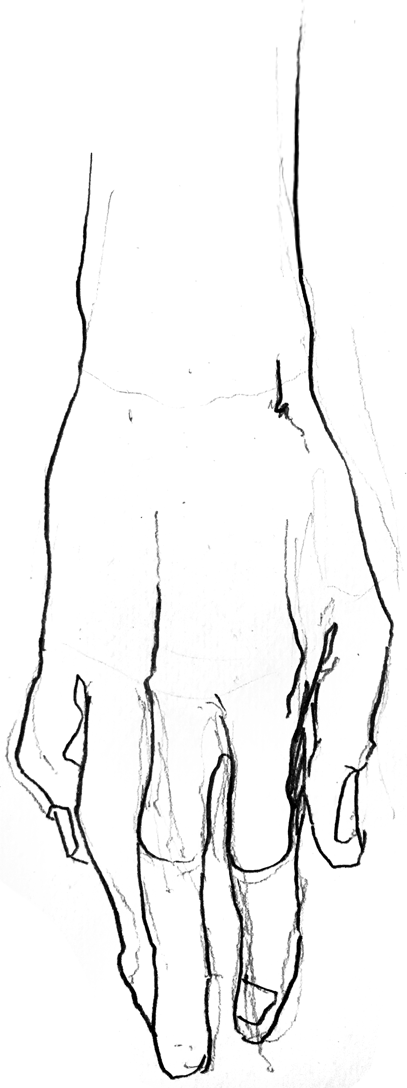

metacarpo

As minhas mãos parecem de pintor;

disse ela. O que é mentira, mas é bonito.

Ela não conhece pintores; viu mãos

talvez num filme, ou pinturas de igreja,

e imaginou as dos pintores assim. Mãos

que parecem capazes de fazer coisas

grandes, pintar, esculpir, arquitetar,

compor, operar, polir. Mas não:

não sei fazer nada extraordinário.

Aliás nenhum rei, santo ou divindade

teria necessariamente mãos assim só por

ser rei, ou santo, ou divindade. Mas

para quem acredita, serão talvez belas

as mãos que fazem belo... — Contudo,

os melhores atletas têm detalhes feios

no corpo. A deformidade desses

detalhes é o que mostra a sua habilidade.

São peritos em fazer, não em parecer:

a arte de fazer e parecer não são o mesmo.

Num aspeto, até são verbos opostos:

ser, parecer. "Parece" aquilo que não é.

No fundo, só a verdadeira habilidade

deveria ser visível, as capacidades

efetivas das mãos, não a mera beleza. Ou

não? Porque se há uma forma final,

a que espera desde criança em direção

ao adulto, por que razão não é ela neces-

sariamente a forma perita, a dos talentos

finais? Mas não; há mãos que já fazem o

soberbo quando ainda novas; e mãos que,

sempre feias, ou artritosas, ou ainda

incompletas, ou imaturas, ou sem dedos,

ou sem mãos, fazem o que mãos "normais",

"belas" e "acabadas" não conseguem.

Ter mãos que parecem perfeitas é isso:

parecem. Mas o que elas conseguem

depende de mim, e ninguém mo perguntou.

Porque se, supostamente, já tenho idade,

é tempo de fazer qualquer coisa importante,

para a qual as mãos confirmam a validade.

Mas ninguém me pergunta. Olham-me apenas,

julgando que, se tenho idade, saberei.

Afinal, se tenho dedos compridos e pêlos

nas falanges e metacarpo, já estou no

patamar. Mas que patamar é esse,

se as ideias podem demorar mais tempo

do que as mãos a crescer? Aliás, na

minha classe só as minhas mãos

parecem adultas: mais do que só

pequenas, rasas, toscas. Talvez

ninguém perceba que todos nós ali

temos a mesma idade. Eu sou o maior

pelo ângulo do osso do metacarpo.

Metacarpo. Meta... Meta—carpo.

Meta-zóico. Meta-morfose. Meta—física.

Carpo. Meta-carpo. Meta-meta-carpo.

Haverá meta último das coisas?

Qual a extensão última que os dedos

podem atingir na articulação do crescimento?

Porque, de certo modo, atribui-se

a todo o adulto metacarpo qualidades

que apenas alguns, raros, atingem,

em raras circunstâncias. Poucos sabem

desenhar uma catedral, mas todos sabem

que elas existem; poucos observam as

órbitas, mas todos sabem a estrela polar.

Tem-se que um adulto sabe o que deve,

quando a cada dez ou talvez cem anos alguém

propõe um novo meta do que poderia. Talvez

cada meta que nos há no corpo

não seja uma meta, um crescer até ali: mas

afinal o seu próprio além; extensão ínfima

que se vai livre prolongando sem ter um

previsto ponto final da unha; Talvez mãos

minhas, os meus dedos, unhas, estejam

longe do ponto ideal, que ele não existe;

Talvez possa ter-se formas belas ou

hediondas no decorrer de coisas novas

que se fazem, pensam, dizem… Não sei;

E eu nem sequer sei se isso tem de ser

raro ou normal; mas se as coisas in-

-esperadas são contrastes à anatomia,

sei que, no fundo, nenhuma concórdia ou

maioridade dos outros pode implicar-me:

porque não sei o que procuro, não posso sequer

saber se isso que sinto, penso ou tento é algo

que eles, de seu metacarpo, possuiriam; —

que só eu posso esperar ver novas metas

nos metas do meu corpo; E,

no fundo, eu não sei se ela me admira

e eles me aprovam só por eu parecer

final, finalizado; o que me ofende

um bocadinho. Não sei se quero

aceitá-lo; nem sei, sequer, que

ela goste de mim por uma parte

que eu ainda não sei, que eu

ainda não sou, que ainda

cresce, que ainda

não terminou...

tourette

Ele tem síndrome de Tourette.

Ele diz: — Linguaruda! Megera.

Punhete!

Burro de merda.

Os outros em volta já aprenderam a tolerar, a ignorar. O rapaz tem Tourette diagnosticada: é mais forte do que ele, não consegue evitar o impulso de dizer estas coisas, e não pretende dizê-lo deveras. Por isso eles toleram, ignoram.

O que é pena.

Ora observe-se — aquela mulher, aquela ali, a que fala e resmunga de um modo extremamente irritante — não é apropriado chamá-la linguaruda?

E aquele indivíduo, que acabou de humilhar uma pessoa em público e depois fez um erro exatamente igual?

É mesmo um burro de merda.

Talvez o rapaz não goste dizer estas coisas; contudo, é certo que as pensou. Eu assim o pensei, ao ver aquelas cenas — foi imediato. Não porque quisesse pensá-lo, mas as coisas que se pensam são pensadas porque fazem sentido. Aliás, é-nos inevitável: o cérebro fá-lo sem a nossa aprovação, porque precisa: precisa de analisar o envolvente para poder sobreviver, mesmo quando nós estamos distraídos. Para sobreviver: para se manter íntegro, para preservar-se, para expelir o que ameaça. Algo igual ao termostato que opera em variações subtis ou à bomba que explode quando sufocada por materiais ativos.

Sei, talvez isto pareça um exagero; é certo que um simples incómodo não pode ser considerado uma ameaça à nossa sobrevivência. Vendo bem, uma pessoa irritante não é um perigo vital ao corpo — pelo menos, até certo ponto.

Até certo

ponto.

Mas talvez, instante a instante, milissegundo a milissegundo, haja no cerne do indivíduo um processo indecifrável, lá naquele sítio onde acontece a harmonia ou o desespero, a simbiose essencial que nos faz amar uma pessoa ou desejar que ela morra — algo que só em caso extremo deflagra, mas que em pequenos alarmes põe de sentinela o organismo. No fundo, um tipo de reivindicação para a qual as faculdades da raiva são vitais: para mudar o mundo, à força se for preciso, se se exigir uma energia que não vem espontaneamente em tempos de cortesia ou tranquilidade.

No fundo, não sei se falo sequer de patologia. O miúdo tem Tourette, que é um modo de dizer: tem nome peculiar para um tipo de impulso que lhe acontece — e é tudo. Pelo menos esse é o sintoma, é o que se pode observar. A medicina começa assim: com os sinais de fora, com as coisas que se mostra. Só essas geram as categorias que depois se tentam entender por dentro. Porque só estranhando, desaprovando o que se veja por fora permite partir do princípio de que por dentro não deveria ser assim.

E talvez não deva deveras ser assim. O rapaz grita —

punhete!

— e eu não sei o que lhe aconteceu por dentro: talvez uma das mil prováveis irritações que podem acontecer dentro de nós ao longo dessa sequência misteriosa entre mente e nervo,

entre nervo e músculo,

entre músculo e pele,

entre pele e mundo.

A falarmos de erros de sequência, talvez tudo seja se não um erro cosmológico: um erro que se verifica entre as incongruências do agora e o ponto que deu origem a todas as coisas no estado em que estão. Solução, solução deveras, seria ir à raiz de todos os problemas em ordem inversa — procurando o erro de fase entre um incidente e outro, entre um músculo e outro, entre um átomo e outro, entre um nada e outro, lá bem no centro, até àquele ponto pendular a que se deveria chamar de ‟finalidade das partículas”: do corpo, da alma, do cosmos — para se poder extrair as derivações más e corrigir a sequência.

Qualquer que seja a solução, talvez venha já tarde: vir a tempo seria essa desadequação não existir em primeiro lugar. Não sei se tudo o que vem já tarde não é certamente uma questão de medicina ontológica, antes de remedeio: de improviso, reformulação, desarrumação, ou mesmo fantasia. Algo que ao longo dos tempos trará para o dicionário novos nomes para certos sintomas sempre que outros parecem estar resolvidos.

No caso do rapaz, talvez se possa dizer:

saber-se-á se uma cura universal para a existência funcionou se, aplicando-a a todos os indivíduos com Tourette, nenhum deles disser mais coisa nenhuma. Ou, pelo contrário, se todos disserem coisas como: Espetáculo. Bem feito. Cum catano. Ámen.

Mas se algum disser:

Punhete,

cabrão de merda,

medicona,

é porque a solução não funcionou, e o mundo continua, por todo o lado, a sofrer contusões de organismo. Basta prestarmos atenção aos mais pequenos desesperos do dia a dia — dos teus, rapaz,

e dos meus, quaisquer que sejam